L’éthique analytique et la fonction du tableau (Ou le beau et le regard dans le rapport de l’homme au réel)

L’éthique analytique et la fonction du tableau (Ou le beau et le regard dans le rapport de l’homme au réel)

texte pour le séminaire Création Psychanalyse Politique

Par Rémi Brassié le 23 janvier 2003 à Albi

Lacan avoue, concernant ses rapports à la peinture, une certaine ambition : « Pour moi, c’est au principe radical de la fonction de ce bel art que j’essaie de me placer[1]. » Il me semble qu’à essayer de cerner ce principe, nous serons amené à apprendre de l’artiste et à en tirer les conséquences au niveau de l’éthique analytique. Laquelle « s’articule, d’une orientation du repérage de l’homme par rapport au réel[2]. » Voilà ce que je veux essayer de montrer : en quoi la fonction de la peinture est parente de l’éthique analytique.

L’éthique analytique : du désir au réel.

Dans un premier temps, pour éclairer la question du rapport au réel en tant qu’il concerne l’éthique analytique, je reprendrai quelques repères du séminaire que Lacan a tenu sur L’éthique de la psychanalyse. Il y met en valeur la notion de das Ding en tant que chez Freud c’est, dans le rapport à l’objet, quelque chose qui concerne la catégorie de réel. Lacan essaie de cerner ce champ de das Ding comme « ce qui du réel pâtit du signifiant (VII‑142) », le premier extérieur (VII‑64 & 65). On entend, là derrière, la notion d’objet perdu de Freud. Lacan aura de nombreuses formules pour resserrer ce champ de das Ding et le faire apparaître comme l’au-delà du principe de plaisir, à savoir un champ infranchissable (VII‑252). Devant lui, le désir de l’homme, qui oriente toute son expérience, rencontre une barrière. Et cette barrière tient à ce que la jouissance nous demeure interdite, que l’objet perdu freudien l’est irrémédiablement. Il n’y a de sujet que séparé de son objet, c’est‑à‑dire dans l’incomplétude.

Le bien…

C’est sur cette limite que Lacan fait intervenir les notions de bien et de beau. Le bien c’est la première limite pour le désir. Dans le champ lacanien il se caractérise plus par sa valeur de jouissance que par sa valeur d’usage. On peut donc en disposer ou les défendre, ce qui revient toujours au même : se défendre d’en jouir (VII‑270). C’est en cela que le bien dresse une muraille puissante sur la voie de notre désir (VII‑270). Et qu’il n’est qu’un leurre quant à la satisfaction recherchée. Le potlatch, ce fait social dont nous parle Marcel Mauss[3] et que Lacan évoque dans son séminaire, témoigne d’ailleurs d’une manière particulière de maintenir le désir en reculant devant les biens, en y renonçant ou en quelque sorte, en renonçant à la jouissance qu’ils recèlent. A ce niveau des biens, parce qu’ils fournissent matière à répartition et constituent le domaine de la naissance du pouvoir (VII‑269), on voit se poser le problème du politique. C’est un champ à explorer : le bien, dans le registre de l’expérience humaine appelle en lui‑même à une régulation de la jouissance.

Le beau va au-delà du principe du bien. Il permet de franchir une limite pour approcher ce qu’il y a derrière ce que vise le désir. A condition de répudier un certain idéal du bien, l’homme peut pousser son approche du monde, du réel, un peu plus loin.

…et l’au-delà du principe du bien.

Le beau est quelque chose qui intimide le désir. C’est par le terme d’outrage que Lacan marque le franchissement du désir à ce point, outrage auquel le beau demeure insensible : la barrière ne s’ouvre pas (VII‑279). Ce franchissement n’est pas complet, sans quoi il correspondrait à l’abolition du désir. Mais si Lacan parle de franchissement, c’est que le beau nous fait signe de quelque chose. Ce sont les souliers de van Gogh qu’il évoque parce qu’ils « nous font signe d’intelligence, situé très précisément à égale distance de la puissance de l’imagination et de celle du signifiant (VII‑343) », signe qu’habituellement nous rêvons j’ajouterai. La fonction du beau est de nous éveiller et de nous accommoder sur le désir en tant qu’il est lié à une structure de leurre, c’est‑à‑dire le fantasme (VII‑280). Cet éveil a quelque chose d’insoutenable, puisqu’il nous indique « la place du rapport de l’homme à sa propre mort », dans un éblouissement (VII‑342). La pulsion de mort ici convoquée est à entendre comme volonté de recommencement à nouveau frais, de création à partir de rien, mais pas simplement comme on le dit parfois assez facilement du côté de la tendance au retour à l’inanimé (VII‑251).

Que le beau nous éveille, c’est par là qu’il touche à la mort puisque l’éveil pour Lacan est du côté de la mort[4]. C’est un repère dans la clinique en même temps qu’une indication précieuse pour apprécier que le beau tel que Lacan nous en parle, n’a rien à voir avec la joliesse des choses. Le beau est de l’ordre d’une fonction qui nous introduit à ce qu’il y a à l’horizon du désir comme point de réel — réel devant lequel le beau nous arrête. Le réel, je vous le rappelle est du côté de l’impossible, voire « l’impossible à supporter[5]. » C’est le petit bruit qui témoigne que nous ne rêvons pas (XI‑49). Sa rencontre, si elle ne se dialectise pas dans le signifiant, traumatise.

Voilà jusqu’où nous conduit cette dimension du beau. Au bord du gouffre du réel, là où nous ne pouvons plus rien dire car nous retrouvons la complétude du réel qui, par définition, est plein[6].

A ce point de l’exposé, il faudrait poser la question de savoir si dans le domaine de l’art on fait usage de la notion de beau, et de ce qu’on en fait. Savoir ce qu’est le beau pour l’art en somme. Il y a là déjà des questions à poser à ceux qui peuvent nous enseigner sur ce sujet. Mais il nous faut poursuivre sur la fonction du tableau, de la peinture, selon Lacan, puisqu’il invite l’analyste à se placer à ce niveau-là. Il s’agit donc de reprendre les choses sous une autre perspective qui est celle du regard, dans le champ analytique. Le beau ne me semble pas loin de ce qu’on rencontre dans le problème du regard. Le regard, il faut le distinguer de l’œil. Lacan à ce propos parle de schize à savoir « ce qui nous fait appréhender le réel, dans son incidence dialectique, comme essentiellement malvenu (XI‑67). »

La fonction de la peinture : regarder ou voir.

Pour Lacan, la fonction de la peinture a à voir avec le regard, ce qui n’a rien de surprenant si on pense qu’un tableau est plus ou moins fait pour qu’on le regarde. Il résume cette fonction, pour toute une partie au moins de la peinture — sans prétendre s’exprimer comme critique — par une petite formule que pourrait avoir le peintre à l’endroit de celui qui viendra devant sa toile : « Tu veux regarder ? Eh bien, vois donc ça ! » La fonction de la peinture repose donc entièrement sur la schize de l’œil et du regard. Il s’agit de donner à voir à l’œil en invitant celui qui est devant le tableau à déposer là son regard, comme on dépose les armes (XI‑93). Il me faut donc essayer de vous en dire un peu plus sur cette schize, pour vous faire saisir en quoi cette notion concerne le rapport au réel.

La schize de l’œil et du regard.

Cette schize repose d’abord sur la préexistence du regard à l’œil, ce que Lacan appelle la pousse du voyant et qui fait que « je ne vois que d’un point, mais dans mon existence je suis regardé de partout (XI‑69). » Cette préexistence institue le champ du visible, dans lequel nous sommes. Pour être vu (mais aussi bien pour ne pas l’être), il faut que quelque chose regarde. Imaginez que tout à coup, vous disparaissiez du champ du visible. Je crois que quiconque vivant cette mésaventure en éprouverait un grand embarras. D’ailleurs, ne parle-t-on pas communément de l’importance du regard d’autrui ? Nos patients nous le rappellent et nous ne devons pas oublier qu’encombrant ou rassurant, le regard est constituant, puisqu’il nous « fait conscience » (XI‑71) comme dit Lacan.

L’œil en tant qu’organe vient donc au monde après le regard. Lequel ne sera pas sans incidence sur la fonction de l’œil, c’est‑à‑dire la vision. Il bouche la vue en quelque sorte. C’est un objet qui surgit dans le champ de la vision quand quelque chose est mis en jeu du côté du désir. Tant que nous essayons d’en jouir, il bouche la vue sur la castration comme le précisait Michel Bousseyroux (le 18 octobre 2002 au CCPSO de Montauban), c’est‑à‑dire sur le point aveugle d’où il part. Dans le visible, le regard ne peut saisir son origine. Pour un sujet c’est là où il n’est rien d’autre que ce point d’où part son regard : il se réduit même à ce point dans le regard. Mais c’est un point qu’il ne pourra jamais appréhender, qui lui demeurera mystérieux, un point mort comme on parle d’un angle mort (là où l’œil ne voit pas). Je regarde, mais jamais je ne vois d’où je regarde. Ce point d’où je regarde un tableau, l’être aimé où le monde, ce point d’où part mon désir et qui n’est pas sans évoquer la Chose comme objet perdu, me reste insaisissable tant du point de vue du regard que de celui de la vision.

Il y a donc un rapport impossible entre ce point d’origine du regard et la vision comme fonction de l’œil. Quand on regarde, il y a toujours quelque chose de perdu pour l’œil. J’insiste sur ceci pour faire sentir que le regard n’est pas une voie qui permette d’appréhender le réel dans sa globalité. Ici aussi, comme avec le problème du beau, se marque une limite quant à l’accès au réel.

L’art d’approcher le réel.

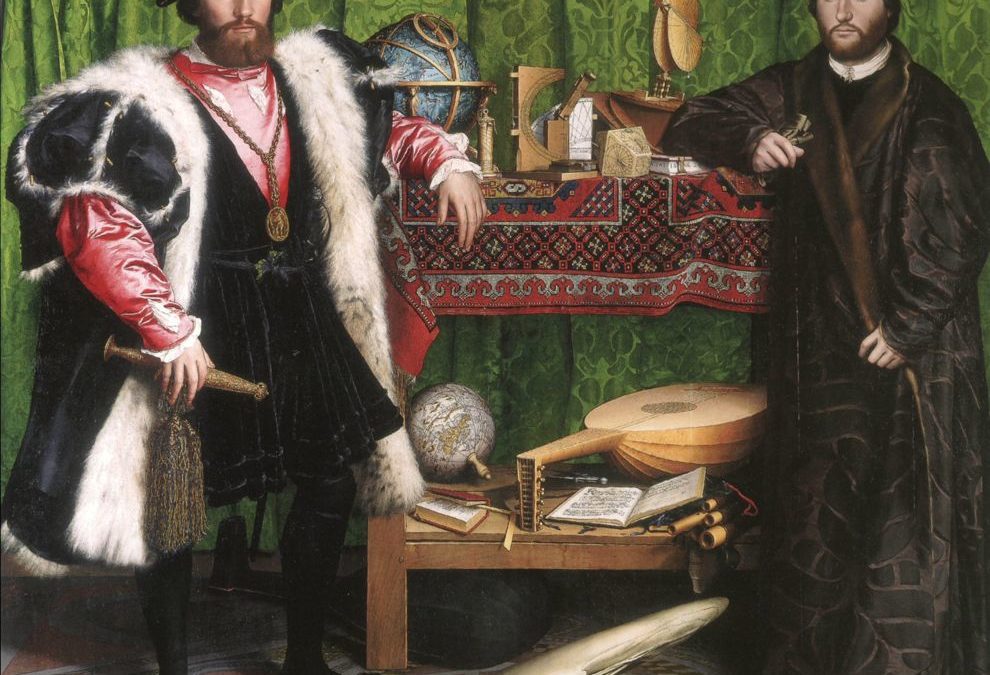

C’est en quoi la fonction de la peinture, telle qu’elle est envisagée par Lacan, est précieuse au psychanalyste. Elle met l’accent sur cette impossibilité à rejoindre ce qu’il y a au-delà de l’apparence, dont le sujet reste toujours dans l’ignorance. Habituellement il en reste au fantasme. Devant les souliers de van Gogh, il ira s’imaginer peut‑être le mendiant qui aura laissé là ses croquenots, comme le Professeur Demiéville (qui fut son maître à l’institut des Langues Orientales) dans le home où Lacan le rencontre d’abord comme absence en voyant ses chaussures abandonnées dans le couloir (VII‑343). On s’imaginera le chemin parcouru, la détresse de l’homme, sa souffrance. Disons qu’on y projettera facilement tout notre petit monde imaginaire, nos petites histoires, parce que ces souliers se mettent à nous regarder, et qu’ils ne se privent pas de nous le montrer. Ça n’est pas sans effet sur nous, et on essaie de voir d’où ils nous regardent, d’où vient ce regard qui peut‑être nous inquiète. On essaie de voir ce qu’il y a dans l’Autre comme intentionnalité regardante. On se pose peut‑être aussi la question : que me veut‑il ce tableau, à me regarder comme ça ? Dès lors, le regard est piégé. Cela peut fonctionner de cette manière pour un sujet.

Lacan indique comme conséquence de la schize de l’œil et du regard que le jeu de la peinture ne peut être dans une certaine mesure, qu’un jeu de trompe l’œil (XI‑95). La peinture d’un voile (XI‑102), le voile que Parrhasios peint sur le mur et qui trompe Zeuxis, fier, lui, d’avoir abusé l’œil des oiseaux venus se casser le bec sur ses raisins (il s’agit de leurre), et qui lui demande ce qu’il a peint là derrière (il s’agit de trompe l’œil). Cela ne signifie pas que le voile soit si réaliste mais il lui montre ceci que quand il regarde il ne voit pas ce qu’il veut voir. C’est perdu d’avance même. C’est peut‑être à cela que la peinture nous introduit, au réel comme impossible. Elle fait la démonstration que le regard triomphe sur l’œil (XI‑94). Elle ne rivalise pas avec l’apparence car elle donne à l’œil autre chose, au-delà de l’apparence.

Si on reprend la formule de Lacan — Tu veux regarder ? Eh bien, vois donc ça ! — on y entend un certain franchissement. Comme l’invitation à traverser l’écran du fantasme. Qu’à un moment donné les souliers ne nous apparaissent plus comme quelque chose qui trompe l’œil en appelant notre imagination à broder sur ce qu’ils recouvrent comme voile. Mais qu’ils se donnent comme quelque chose du réel, comme l’objet a dira Lacan. Ce qui fait le charme de la peinture, c’est qu’elle apaise l’œil désespéré par le regard. Et ce que le regard désespère en l’œil, c’est le mirage de la complétude, de pouvoir voir le monde entier plus ce point d’où je le regarde — l’œil, pour le dire autrement, est désespéré de sa jouissance par le regard. Avec Lacan, on voit combien la peinture et la fonction du tableau sont propices à faire cette démonstration.

En somme, la parenté de la psychanalyse avec la fonction de la peinture tient à ce que l’une comme l’autre visent à mettre en valeur un point de réel comme ce qui dans l’expérience humaine est premier, déterminant originaire de l’existence — car c’est dans le rapport à ce réel qu’est la Chose que le désir court et nous tient en vie. Hors cette primauté du réel, notre vie toute entière ne serait que pur délire ou rêve.

Voilà ce que nous pouvons avancer, du côté de la psychanalyse. Mais du côté de l’art, ce problème du rapport au réel et de la fonction du tableau, se posent‑ils dans les mêmes termes ?

Conclure sur une question de traversée.

Avant de conclure, je ferai encore un petit détour par le politique. La fraternité d’expérience avec le peintre à laquelle Lacan aspire est peut‑être à envisager au‑delà des fins éthiques de l’analyse comme pratique clinique — éthique en tant qu’articulée au repérage de l’homme par rapport au réel. La fin de l’analyse peut amener un sujet à se soutenir dans le lien social dans un rapport rectifié au fantasme, parce qu’il aura pu appréhender son au‑delà. Un sujet analysé serait celui qui peut tirer les conséquences du rapport qu’il entretient avec le réel en assumant « en connaissance de cause son impossible à universaliser (Colette Soler « Incidence politique du psychanalyste » paru dans Link n°10) » c’est‑à‑dire un point de réel qui ne concerne que lui. La pratique analytique qui en découle c’est qu’il ne s’agira plus, pour cet analyste, de conduire un sujet à s’adapter à la réalité, mais à assumer dans le lien social ce qui fait sa différence absolue, la singularité de son désir sur lequel il n’a pas à céder. Telle est l’éthique analytique qui introduit à la dimension du politique sous une toute autre modalité que celle de la justice distributive, c’est‑à‑dire au‑delà du principe du bien. L’art se situe‑t‑il dans la même perspective ? Je fais le pari qu’on peut y répondre oui.

Au fond, l’histoire de la psychanalyse est récente comparée à l’histoire de l’art. Aussi je me posais cette question : la psychanalyse ne serait‑elle pas la reprise, par d’autres voies, de ce que l’homme depuis toujours a mis en œuvre dans ses créations ? J’en resterai sur ces questions qui touchent à ce qu’il en est pour l’art du rapport au réel, du beau et du regard. Pour dire ma question autrement, je la formulerai comme suit. La psychanalyse nous invite à une traversée qui a une portée éthique et des incidences politiques, mais quelle est la traversée à laquelle l’art, depuis toujours nous invite ?

Notes

[1] Lacan J., Le séminaire livre XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), Paris : Seuil, collection Le Champ Freudien, 1973, p.101. (Dans la suite du texte, les références à cet ouvrage sont signalées entre parenthèses par le numéro du séminaire suivi du numéro de la page)

[2] Lacan J., Le séminaire livre VII : L’éthique de la psychanalyse (1959‑1960), Paris : Seuil, Le Champ Freudien, 1986, p.21. (Dans la suite du texte, les références à cet ouvrage sont signalées entre parenthèses par le numéro du séminaire suivi du numéro de la page)

[3] Mauss M., « Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques » (1923‑1924) in Sociologie et anthropologie, Paris: PUF, collection Quadrige, 1991 (4éme Ed°).

[4] Lacan J., « Réponse à une question de Catherine Millot – improvisation : désir de mort, rêve et réveil » (1974), Parue dans L’Âne, 1981, n°3, p.3 : « On ne se réveille jamais : les désirs entretiennent les rêves. La mort est un rêve, entre autres rêves qui perpétuent la vie, celui de séjourner dans le mythique. C’est du côté du réveil que se situe la mort. La vie est quelque chose de tout à fait impossible qui peut rêver de réveil absolu. » (Souligné par moi)

[5] Lacan J., « Ouverture de la section clinique » in Ornicar ? n°9, 1977.

[6] Lacan J., Le séminaire livre IV : La relation d’objet (1956‑1957), Paris : Seuil, collection Le Champ Freudien, 1994, p.218.

[7] Lacan J., Le séminaire livre VII : L’éthique de la psychanalyse (1959‑1960), Paris : Seuil, Le Champ Freudien, 1986, p.251.

[8] Lacan J., Le séminaire livre VII : L’éthique de la psychanalyse (1959‑1960), Paris : Seuil, Le Champ Freudien, 1986, p.217.